原标题:永春香业:“嗅觉经济”打造新“香”路

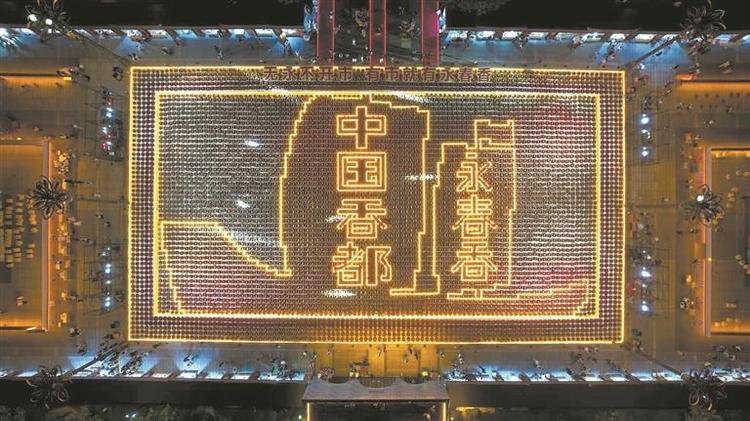

今年10月中旬,第二届“中国香都”文化旅游节暨第四届全国“心香杯”斗香赛在永春举办,旨在进一步促进香文化传承与创新,推动香产业高质量发展和永春香产业向芳香产业转型升级。 (刘立新 摄)

“与其他传统产业一样,永春香产业以中小微民营香企居多,存在制香厂多而不强、知名品牌稀缺、传统香使用场景局限等问题,制香企业普遍面临转型升级的压力。”永春县香制品同业公会会长曾志彬说。

民营经济是泉州最大特色和优势所在,香业作为永春独具特色的民营经济支柱产业,在当地党委、政府的引导支持下,正由香产业向芳香产业升级发展,各香企也铆足干劲,积极探索突破之路。全方位的创新举措,为“永春香”转型升级带来了新希望,香产业规模与品牌影响力日益拓展提升,如今,近300家的民营香企全产业链产值超130亿元。

科技推动转型升级 “传统香”加码中式赛道

艾媒咨询数据显示,预计2029年中国香水市场规模有望达到515亿元,仍处于蓝海阶段。但国际品牌的强势涌入,使得本土品牌市场占有率不断遭受挤压,尤其是永春篾香这一传统香品,在新时代消费者眼中,其使用场景仍多局限于祭祀、上香等。那么,一根纤细的篾香究竟如何释放出更大的新质生产力?站在时代潮头的永春民营香企,紧密关注行业前沿,借助科技力量推动转型升级,铸就强大发展引擎。

在中国香都产业园一区的宇宣制香厂生产车间,制香机高速运转,竹签香、线香、沉香、檀香等产品有序包装出厂。“自动化生产实现降本增效的同时,物联网、大数据等技术能够助力企业深度挖掘生产数据的潜在价值,提升品类开发的精准度,从而满足不同客户群体的多元化需求。”宇宣香业负责人潘文杰介绍道。得益于永春县实施的科技创新“四个倍增计划”,诸如对数字化改造的企业给予有力支持、为香企选认科技特派员、对企业新购设备给予奖励等政策举措,在推进生产数字化转型进程中,永春香企持续提升产品科技含量,让传统产业迈向高端化发展新道路。

“唯有坚持研发创新,生产高附加值且契合社会需求的产品,方能切实解决传统产业转型的痛点。”曾志彬表示,近年来随着生活习惯的改变,传统用香逐渐从篾香向家居用香转变,功能性香薰香品日益增多。年轻消费群体更是将熏香用品拓展至香品手串、香牌、香树等工艺美术领域,因此,市场竞争也从最传统的低价竞争逐步转向多元化产品的研发创新。精准的市场定位彰显出永春香产业对商业化路径的积极探索。通过积极与高校开展合作,将传统工艺和现代技术有机融合,永春香企创新研发出一批具有保健、养生等新功能的中式香品,让传统香逐步走进消费者的日常生活,永春的香气传承也随之氤氲万里。

不断延伸“芳香链” 打造中国芳香康养高地

永春香产品种类达1000余种,但其原料大部分从越南、马来西亚等国进口。为补齐香产业链在上游种植端的短板,今年5月,规划面积达上万亩的中国香都奇楠沉香种植基地在达埔镇落地成立,旨在打造中国香都制香原材料自主供应链基地。当前,400多亩的种植基地上已种植数万株奇楠沉香。

现代民营经济的发展愈发注重产业链集群化和制造、研发、服务的深度融合。为此,永春出台上下游企业相互配套奖励机制,搭建技术研发、营销服务等公共平台,推动产业横向耦合,促使当地民营经济从“企业单打独斗”迈向“产业集群发展”。在永春香都香品产业园,民营经济拥有广阔的发展空间,每一家企业都可以找到嵌入发展的产业链条。在彬达、兴隆等龙头香企的入驻带动下,30余家香企相继入驻产业园,涵盖原料、机械、制香、贸易等上下游企业,产业链得以不断拓展延伸,产业集群愈发壮大。“当前,永春正努力培育芳香康养业态,构建‘香料种植、香精提取、精油康养’一体化的香产业格局,推动一二三产业深度融合,助力香产业向芳香产业转型升级,打造中国芳香康养高地。”曾志彬说道。

“酒香也怕巷子深,借助文旅第三产业的发展,能够让永春香品牌传播得更远。”曾志彬说。第二届“中国香都”文化旅游节暨第四届全国“心香杯”斗香赛活动在永春启动,中国的四大制香基地共同签署了“中国香·飘世界”发展战略合作协议。在香产业基础不断夯实的同时,香品牌效应也日渐显现。今年5月,“永春香”品牌荣登中国区域品牌(地理标志)价值百强榜单,品牌价值高达40.52亿元。曾志彬表示,未来,永春县香制品同业公会也将进一步扩大对外交流合作,深化区域协作,为永春香业的持续发展注入新的活力,创造更多民营经济发展新机遇。

在香业发展过程中,无论是香企的科技创新、产业链延伸,还是品牌打造与市场拓展,都离不开政府政策的有力推动与营商环境的坚实保障。众多香企在这片沃土上安心创业、放心发展,凭借着自身的努力与政府的支持,在“嗅觉经济”的新赛道上加速奔跑,为永春香业的辉煌未来奠定了坚实基础,也为泉州民营经济的蓬勃发展增添了一抹独特而浓郁的“香”韵。(融媒体记者 高慧子 通讯员 吴海锋)

1、“国际在线”由中国国际广播电台主办。经中国国际广播电台授权,国广国际在线网络(北京)有限公司独家负责“国际在线”网站的市场经营。

2、凡本网注明“来源:国际在线”的所有信息内容,未经书面授权,任何单位及个人不得转载、摘编、复制或利用其他方式使用。

3、“国际在线”自有版权信息(包括但不限于“国际在线专稿”、“国际在线消息”、“国际在线XX消息”“国际在线报道”“国际在线XX报道”等信息内容,但明确标注为第三方版权的内容除外)均由国广国际在线网络(北京)有限公司统一管理和销售。

已取得国广国际在线网络(北京)有限公司使用授权的被授权人,应严格在授权范围内使用,不得超范围使用,使用时应注明“来源:国际在线”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

任何未与国广国际在线网络(北京)有限公司签订相关协议或未取得授权书的公司、媒体、网站和个人均无权销售、使用“国际在线”网站的自有版权信息产品。否则,国广国际在线网络(北京)有限公司将采取法律手段维护合法权益,因此产生的损失及为此所花费的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费、公证费等)全部由侵权方承担。

4、凡本网注明“来源:XXX(非国际在线)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,丰富网络文化,此类稿件并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

5、如因作品内容、版权和其他问题需要与本网联系的,请在该事由发生之日起30日内进行。